La gestion de l’eau

Gestion de la ressource en eau

La préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques constitue un enjeu primordial en Guadeloupe. L’exploitation de l’eau pour répondre aux besoins de la population humaine doit ainsi s’inscrire dans une gestion durable et équilibrée de la ressource.

L’exploitation de la ressource en eau superficielle constitue une pression significative pour les milieux aquatiques. Il est donc indispensable d’assurer, en fonction de la ressource disponible, un équilibre entre les besoins anthropiques et ceux des écosystèmes. Pour cela, un débit minimal doit être maintenu dans les rivières, de manière à garantir le maintien de la vie, de la circulation et de la reproduction des espèces y vivant.

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la loi, l’Office de l’Eau (établissement public rattaché au Conseil Départemental) est chargé du suivi de la qualité de ces milieux et de leur préservation. À ce titre, il assure la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), avec le soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité (à hauteur de 80 %). L’Office de l’Eau mène également de nombreuses actions de sensibilisation auprès du grand public et pilote différentes études d’acquisition de connaissances pour obtenir une meilleure compréhension du fonctionnement des milieux aquatiques et des pressions qui les impactent.

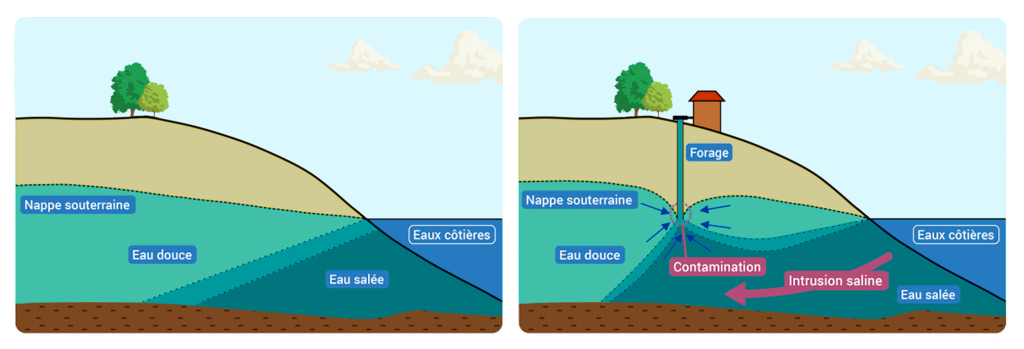

Une exploitation raisonnée des nappes d’eau souterraine est également essentielle. Un équilibre quantitatif doit être assuré en tenant compte de la capacité de renouvellement de la ressource. Si les ressources superficielles et souterraines sont interconnectées (cas des nappes accompagnant les cours d’eau par exemple), le débit minimum dans les rivières doit être préservé. Il faut enfin prendre en compte le risque d’intrusion saline (entrée d’eau de mer dans les nappes d’eau souterraine) sur tout le pourtour de l’archipel. En effet, des prélèvements excessifs et/ou situés trop proches de la côte pourraient entraîner un risque d’intrusion irréversible d’eau de mer dans les nappes, ce qui compromettrait définitivement l’usage de la ressource.

La figure suivante illustre ce phénomène sur un forage en bordure littorale.

► Lire l’article sur la salinisation des captages en Grande-Terre et à Marie-Galante ◄

Réglementation sur les captages

Les prélèvements dans le milieu naturel sont encadrés par la réglementation. Ainsi, tout prélèvement risquant d’avoir un impact sur la ressource en eau et sur les milieux aquatiques doit préalablement être, suivant leur importance, déclaré ou autorisé au titre du code de l’environnement. L’instruction des dossiers est réalisée par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) et les autorisations sont données par arrêté préfectoral.

Lorsque les prélèvements sont destinés à l’alimentation en eau potable (AEP), les captages doivent également être autorisés au titre du code de la santé publique. L’instruction des dossiers est réalisée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les autorisations sont également données par arrêté préfectoral. La protection de la ressource en eau doit alors être assurée par la mise en place de périmètres de protection des captages (PPC). Leur but est de préserver la qualité des eaux captées, en limitant et réglementant les activités pouvant présenter un risque de dégradation de la qualité de l’eau.

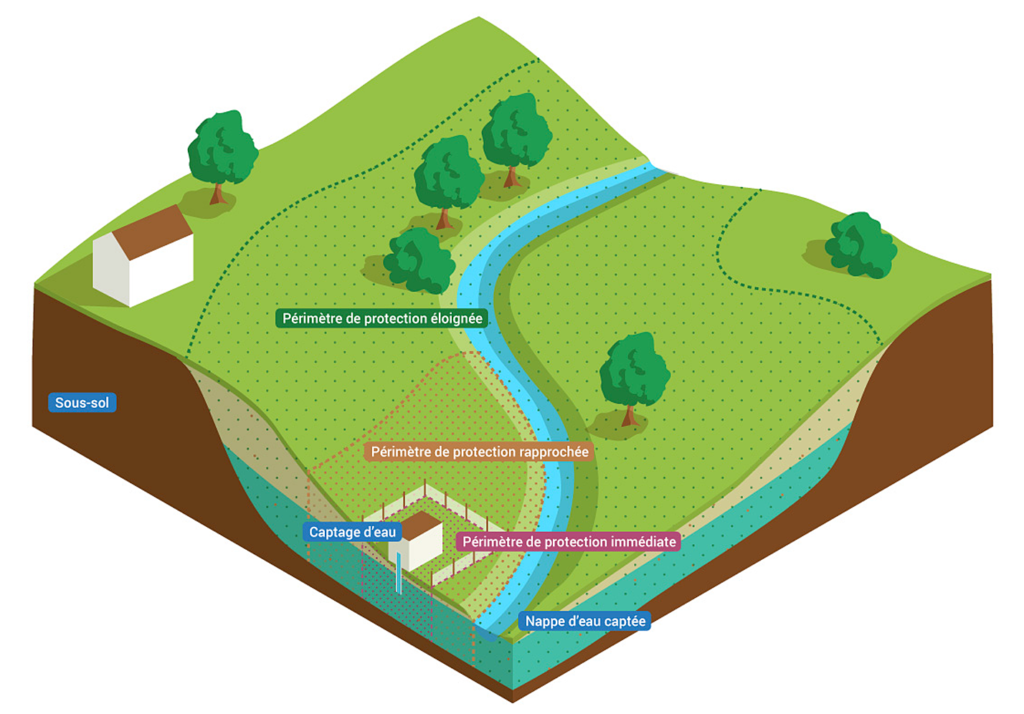

Ces périmètres correspondent à un zonage établi autour des points de captage d’eau, et décliné en trois niveaux de protection :

- le périmètre de protection immédiate : périmètre autour du captage, acquis en pleine propriété, sur lequel seules les activités liées au service eau potable sont autorisées. Il s’étend généralement sur un rayon de quelques dizaines de mètres autour du point de captage ;

- le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste sur lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution peut être interdite ou soumise à des prescriptions particulières. Il couvre généralement une dizaine d’hectares autour et en amont hydraulique de l’ouvrage ;

- le périmètre de protection éloignée : périmètre facultatif pouvant correspondre au bassin d’alimentation du captage, au sein duquel les activités humaines les plus polluantes peuvent être réglementées.

La mise en place des PPC est de la responsabilité des collectivités en charge de la production d’eau potable. L’instruction des dossiers est réalisée conjointement à l’autorisation des captages au titre du code de la santé publique. Les PPC sont rendus officiels par un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et doivent être annexés aux Plans Locaux d’Urbanismes (PLU).

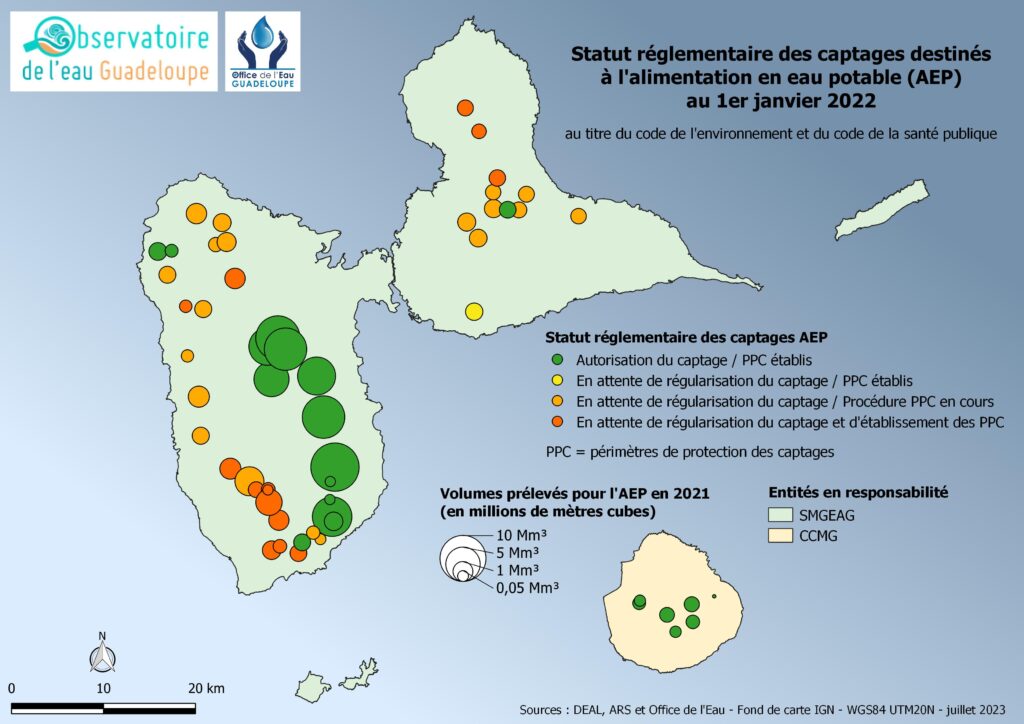

Au 1er janvier 2022, seuls 39 % des captages d’eau potable de Guadeloupe disposaient d’une autorisation d’exploitation et d’une délimitation des PPC (la mise en œuvre et le suivi des mesures de protection restent cependant à conforter, voire à mettre en place).

► Lire l’article sur la régularisation administrative des captages d’eau potable de Guadeloupe ◄