La ressource en eau

Le grand cycle de l’eau

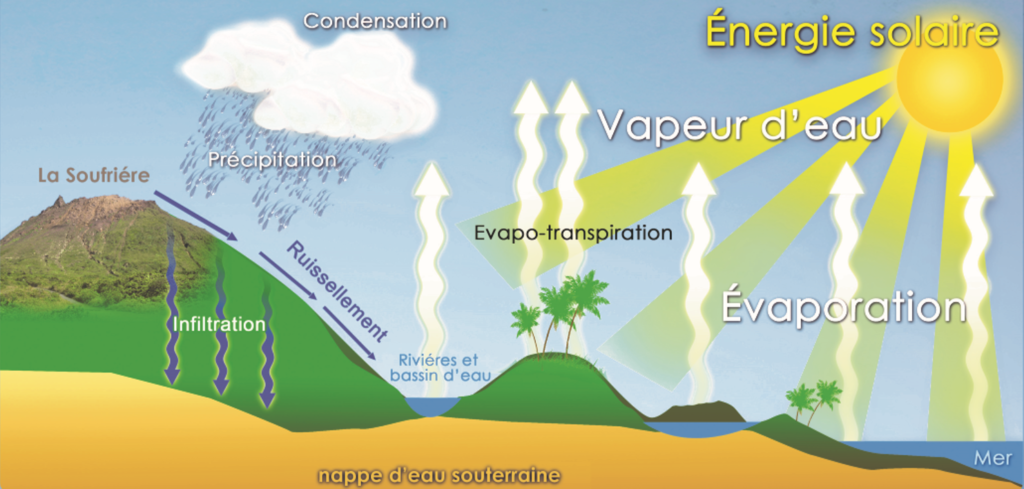

Le « cycle naturel de l’eau », également appelé « grand cycle de l’eau », représente la circulation perpétuelle de l’eau entre l’atmosphère, la surface et le sous-sol de notre planète Terre. Sous l’action de l’énergie solaire, une partie de l’eau présente dans les océans, les étangs ou encore les rivières s’évapore dans l’atmosphère.

Dans une moindre mesure, de l’eau est également transférée depuis le sol et la végétation par un phénomène d’évapotranspiration. Toute cette vapeur d’eau se condense ensuite pour former les nuages avant de retomber sous forme de précipitations.

Sur les terres émergées, une partie de cette eau précipitée ruisselle sur le sol, se concentre dans les ravines et les rivières avant de rejoindre la mer. Le restant s’infiltre dans le sol et vient progressivement recharger les nappes phréatiques.

La distribution des pluies

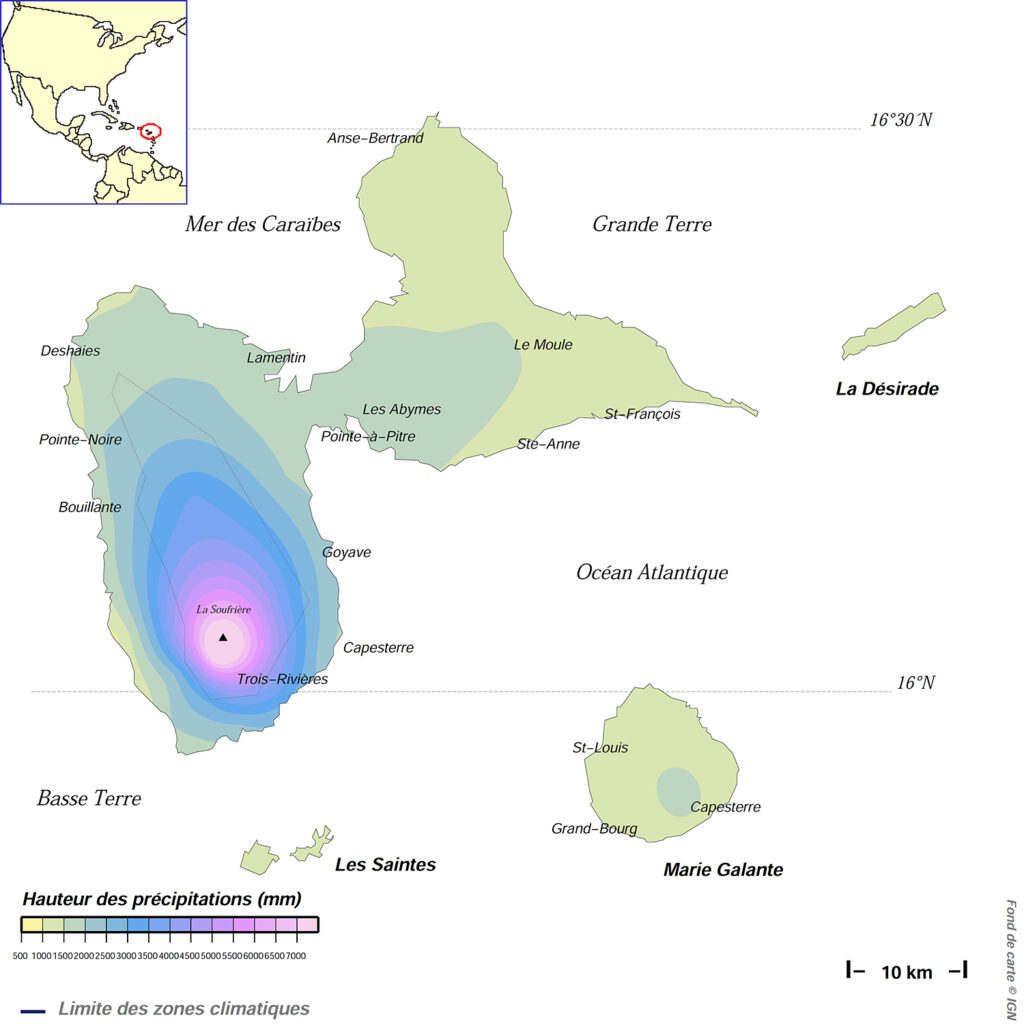

La Guadeloupe est un archipel caractérisé par une grande diversité de reliefs, de végétations et de sols, mais également par une importante variabilité temporelle et spatiale de la pluviométrie.

Le climat guadeloupéen, de type tropical maritime humide, est caractérisé par deux saisons principales (elles-mêmes séparées par deux périodes de transition) :

- la saison sèche (ou carême), de janvier à avril ;

- la saison des pluies (saison cyclonique ou hivernage), de juillet à novembre.

En Basse-Terre, le régime des pluies est conditionné par le relief, qui est perpendiculaire au flux des alizés. Cet air venant de l’Est, chargé en humidité, est obligé de s’élever pour franchir le massif. En s’élevant, sa température diminue, ce qui va contraindre l’air à se décharger d’une partie de son humidité. La vapeur d’eau va alors se condenser pour former des nuages et provoquer des précipitations. Une fois le sommet du relief atteint, l’air va progressivement redescendre de l’autre côté en se réchauffant. L’ensemble de ce phénomène, qui est appelé effet de foehn, explique pourquoi la côte-au-vent est plus arrosée que la côte-sous-le-vent.

Contrairement à la Basse-Terre, la Grande-Terre, Marie-Galante, la Désirade et les Saintes ne disposent pas de reliefs très marqués. Elles reçoivent alors moins de pluies et connaissent des épisodes plus récurrents de sécheresse.

La pluviométrie annuelle varie ainsi de 1 000 mm pour les zones les moins humides à plus de 8 500 mm (8,5 m3 d’eau par m²) sur le sommet de la Soufrière.

La répartition de la ressource en eau

Les pluies tombant sur la Guadeloupe alimentent les rivières et rechargent les nappes d’eau souterraine. Ces ressources en eau ne sont pas réparties de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, notamment à cause de la disparité de l’apport des précipitations dont elles dépendent, mais également en raison de reliefs et de contextes géologiques variés.

Sur l’île de la Basse-Terre, la présence d’une grande quantité de pluie couplée à un relief prononcé favorise les écoulements de surface. Les réserves souterraines sont quant à elles encore mal connues de nos jours, en raison des formations volcaniques récentes qui constituent l’île et qui sont, par nature, complexes à appréhender.

À l’inverse, sur les autres îles de Guadeloupe, les écoulements de surface sont moins significatifs. La Grande-Terre, Marie-Galante et la Désirade sont constituées de roches calcaires anciennes, qui sont de fait plus propices à l’infiltration des eaux de pluie et au stockage d’eau souterraine dans des aquifères. Les Saintes sont quant à elles constituées de formations volcaniques et leurs ressources en eau souterraine ne sont pas connues.

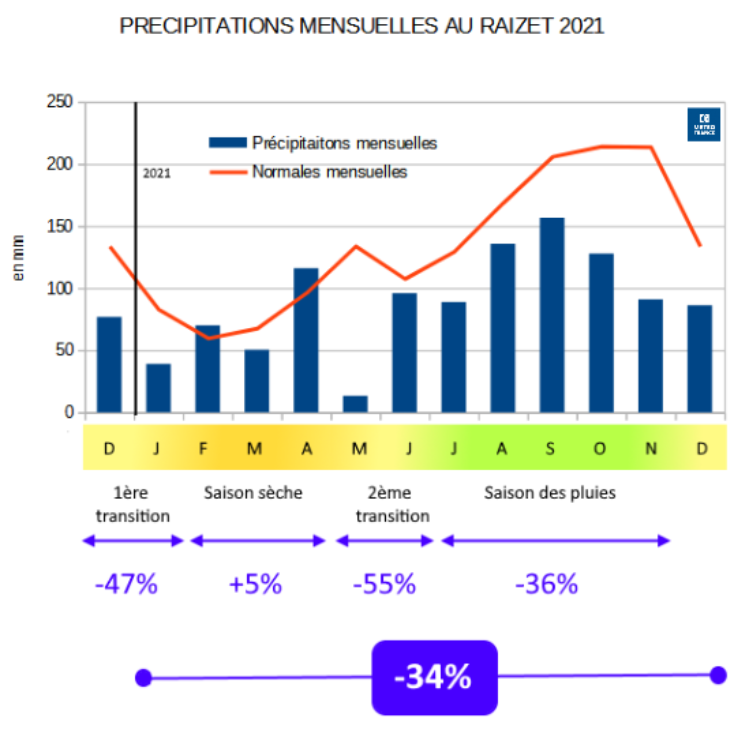

Caractérisation de l’année 2021

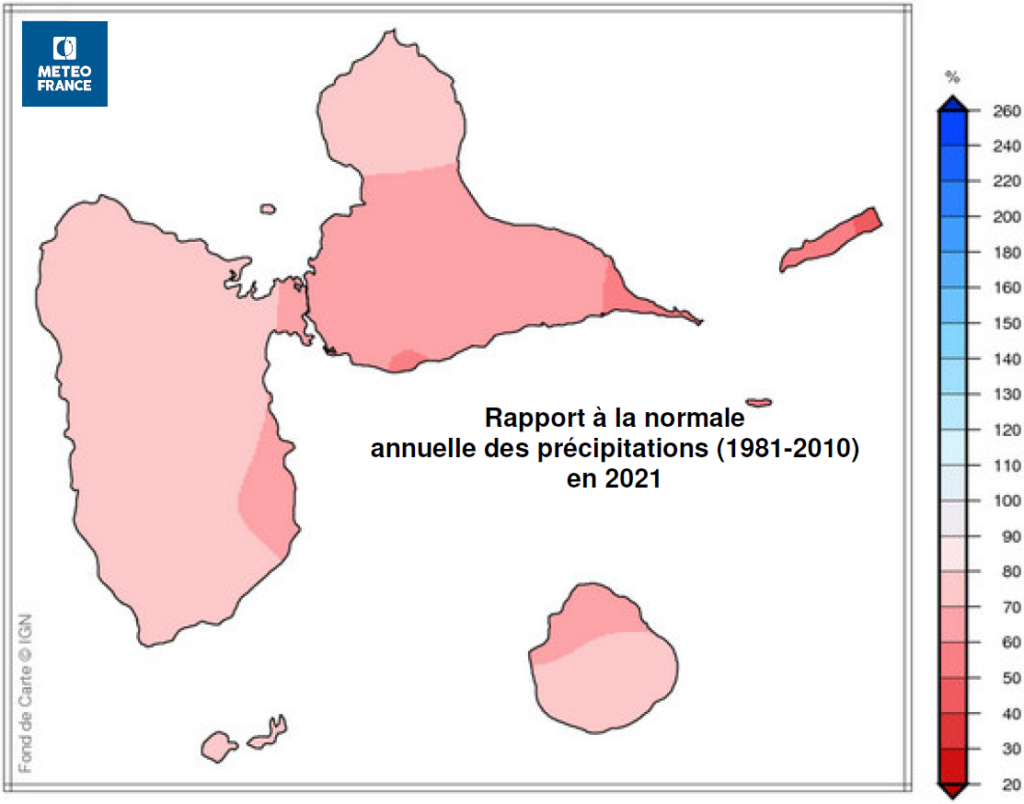

En comparaison avec la pluviométrie moyenne de ces dernières années (calculée sur la période de 1981-2010), l’année 2021 est pour la quatrième année consécutive une année sèche en Guadeloupe. Le cumul annuel des précipitations affiche des déficits de l’ordre de 20 à 30 %, pouvant atteindre 50 % par endroit, notamment à la Désirade.

Si pour de nombreux mois les cumuls mensuels sont en-dessous des normales, le mois de mai se distingue particulièrement avec des déficits qui s’échelonnent entre 50 et 90 %.

L’année 2021 est l’une des 5 années les plus sèches observées en Guadeloupe depuis le début des suivis par Météo-France. L’absence ou la rareté de pluies d’origine cyclonique sur les îles en est la principale cause.

La sécheresse marquée a eu pour conséquence de ne plus permettre à la ressource de satisfaire à la fois les usages domestiques de l’eau et le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Des restrictions sur les usages de l’eau ont été décidées par arrêté préfectoral sur une durée de 1 mois (du 1er juin au 1er juillet 2021). Pour les producteurs d’eau potable, la situation s’est avérée tendue durant toute l’année 2021, sans pour autant atteindre un niveau de crise. Les plus grandes difficultés ont été signalées durant le mois de mai, notamment sur la Guadeloupe continentale (y compris sur la Côte-au-Vent).

► Lire l’article sur la veille sécheresse ◄

► Lire l’article sur le changement climatique en Guadeloupe ◄

La qualité de la ressource en eau

L’eau est une ressource fragile et de nombreux éléments, d’origine naturelle ou anthropique (liés à l’activité humaine), peuvent venir altérer sa qualité tout au long du grand cycle de l’eau.

Le « cycle de la pollution de l’eau » commence ainsi au niveau des gouttelettes de pluie qui se chargent d’une partie des polluants contenus dans l’atmosphère (1). Ces polluants peuvent être issus des émissions de gaz et de particules engendrées par des activités industrielles, des transports, des éruptions volcaniques ou encore des brumes de sable. Une fois tombée à terre, l’eau de pluie interagit avec le sol et le sous-sol. Elle se charge ainsi en éléments chimiques qui peuvent alors se retrouver en quantité non négligeable dans les eaux superficielles et souterraines (2).

Les activités agricoles représentent une source importante de contamination des eaux, que ce soit au travers des pesticides utilisés sur les parcelles agricoles ou du lisier produit par les élevages (3).

Les zones urbanisées constituent quant à elles une source de multiples pressions susceptibles de générer une dégradation de la qualité de l’eau. Ainsi, les systèmes d’assainissement (individuel ou collectif) peuvent, s’ils sont défaillants, être à l’origine d’une pollution continue du milieu naturel, en rejetant des effluents non ou pas suffisamment épurés (4). D’autre part, les nombreux déchets jetés par la population dans les rues ou sur le bord des routes, des cours d’eau ou de la mer finissent bien souvent par se retrouver dans les eaux superficielles, que ce soit par l’action du vent ou du ruissellement des eaux de pluie (5).

Tout cela, couplé au lessivage par les pluies des particules de combustion et des hydrocarbures présents sur les routes (6), vient participer à la dégradation de la qualité des milieux aquatiques.

Certains industriels ont également une part de responsabilité. Souvent localisés dans des zones déjà sensibles, ils génèrent des pollutions du fait de leurs pratiques, du manque de modernisation de leurs installations et d’un développement insuffisant des filières de retraitement de leurs déchets (7).

À la fin du cycle, les différents contaminants finissent par rejoindre la mer, qui est elle-même déjà impactée par la présence de sargasses (8).

De nombreux acteurs sont impliqués dans la surveillance de la qualité des eaux (que ce soit sur des aspects environnementaux ou sanitaires), mais c’est à chaque guadeloupéen qu’il appartient de veiller à sa préservation.

Chaque guadeloupéen est un acteur qui doit veiller à la préservation de la qualité des eaux